경주7 - 서악 일대

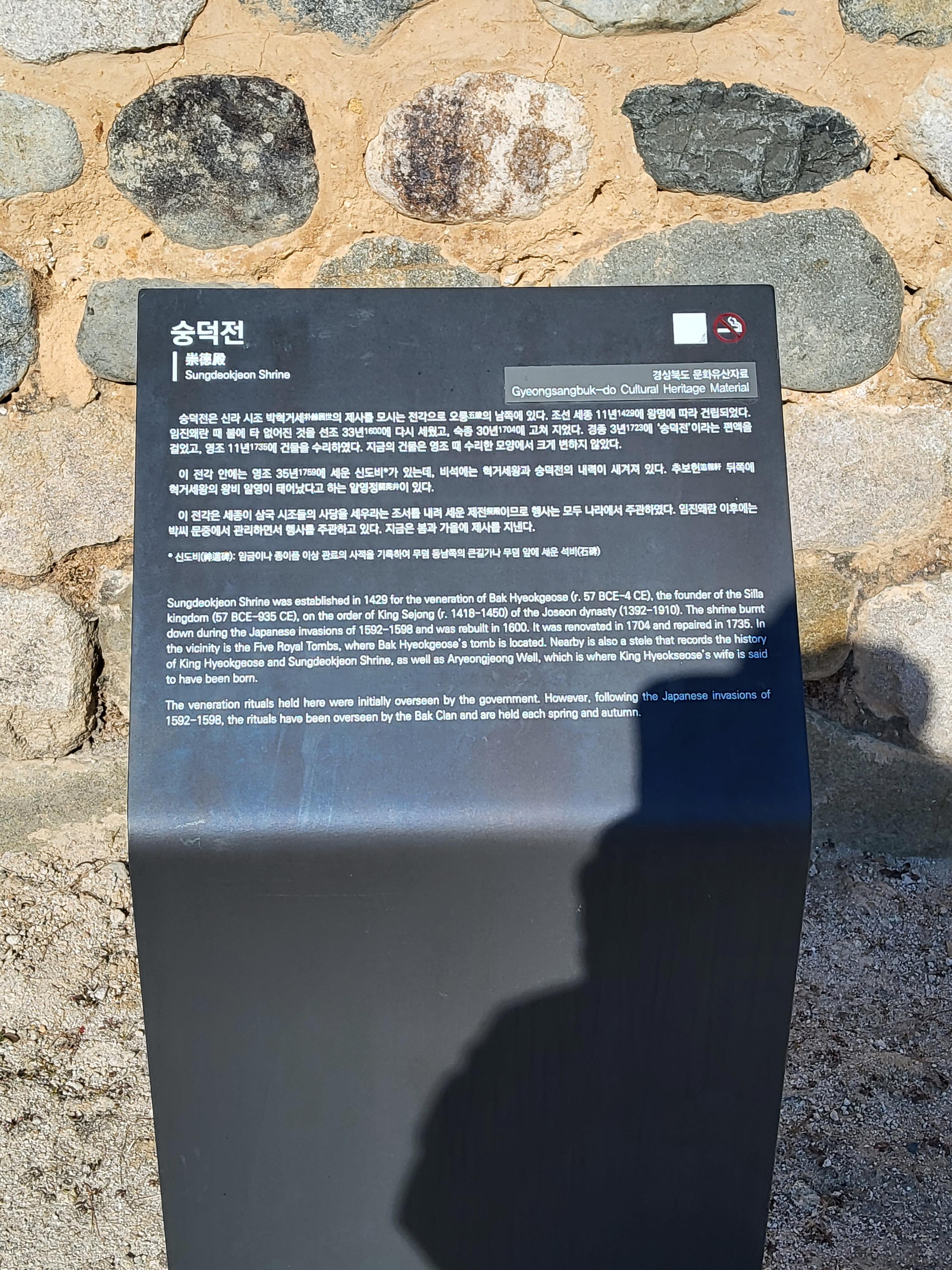

鶴이 날아 갔던 곳들/발따라 길따라서남산을 다녀온 뒤에 우리 명절 설날이 다가와서 잠시 경주 순례를 멈추었다가, 설날이 지나고 다시 경주로 향했다. 경주라는 곳은 보면 볼수록 무궁무진하게 즐길 곳이 많다. 몇 년을 다녀도 경주를 다 볼 수는 없기에 내가 보고 싶은 곳을 중심으로 경주를 다녀보기로 했다. 그래서 이번에는 서악 일대를 중심으로 돌아보기로 하고 집을 나섰다. 시외버스터미널에 가니 내가 도착해서 가장 가까운 버스는 만차가 되어 다음 차를 타고 경주로 갔다. 처음부터 계획하는 것과 시간의 차이가 생겼다. 하지만 바쁠 것이 없기에 시간에 구애받지 않고 돌아볼 생각이었다.

경주시외버스터미널 옆에 있는 읍성 안내판

경주시외버스정류장에서 내려 먼저 김유신장군묘를 찾아가기로 하고 형산강을 가로지르는 서천교를 건너 길을 걸어갔다. 제법 거리가 멀었지만 교통 정보를 보니 버스를 타고 가는 시간이나 걸어가는 시간이나 비슷하기에 나의 특기를 살려서 걸기로 하엿다. 그런데 이날 따라 기온이 급강하하였고 바람도 세차게 불어 걷기는 상당히 어려웠으나 걷기에는 어느 정도 익숙하기에 무리가 되지는 않앗다.

서천교

서천교에서 보는 형산강

김유신장군(흥무대왕)묘 입구

김유신장군묘 입구에서 묘까지는 상당한 거리를 걸어야 한다. 호젓하게 오솔길을 걸어가니 장군의 묘역이 나온다. 장군의 묘역은 신라의 여러 왕보다도 더 크고 더 장식이 잘 되어 있어 장군의 위용을 알 수가 있다.

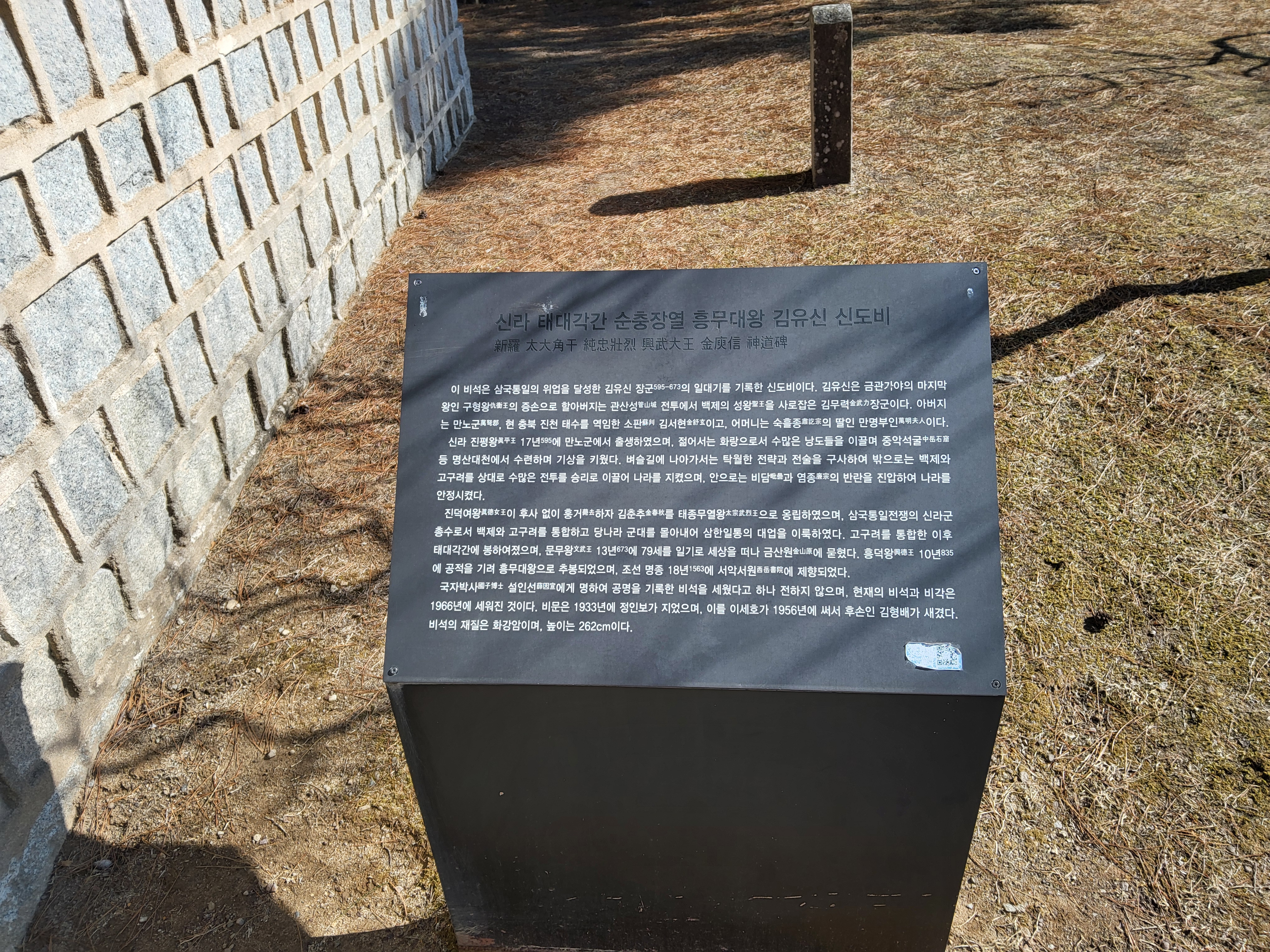

김유신묘(金庾信墓)는 경주시 충효동에 있는 옥녀봉 동쪽 능선 한가운데에 위치한 고분으로, 신라의 장군이자 재상이었던 김유신의 무덤으로 전하고 있다. 1963년 사적 제21호로 지정되었다.

신라에 투항한 금관가야 왕족의 후손인 김유신은 김춘추(후의 태종무열왕)와 혈연 관계를 맺어 정치적 발판을 마련하고, 백제와 고구려를 차례대로 멸망시키고 당(唐)의 침략을 막아 당대 신라의 중요한 공신이 되었다. 그가 죽었을 때 문무왕이 예를 갖추어 장례를 치르고 그의 공덕을 기리는 비를 세웠으며, 흥덕왕(興德王)은 그를 흥무대왕(興武大王)으로 받들었다.

무덤은 신라의 역대 왕릉 가운데 가장 넓은 부지를 차지하고 있다. 직경 15.8m에 높이는 5.6m이고, 묘제는 횡혈식 석실분에 해당한다. 봉분 자락에는 면석과 탱석(각각 24개씩)을 사용한 호석 구조를 하고 회랑에는 박석을 깔았다. 탱석에는 십이지신상(十二支神像)이 부조되어 8세기 후반에서 9세기 전반에 이르는 기간 동안 조영된 전형적인 신라 왕릉의 형식을 갖추고 있는 것으로 평가된다.

서남쪽에는 조선 숙종 36년에 당시의 경주부윤이었던 남지훈이 세운 '신라태대각간김유신묘(新羅太大角干金庾信墓)'라고 새긴 묘표가 있다.

흥덕왕 때 김유신을 흥무대왕으로 높여 부르면서 둘레돌과 십이지신상을 만든 것으로 추정하고 있다. 통설과는 달리 이 무덤이 실제 김유신의 무덤이 아닐 수도 있다는 주장은 사학자 이병도가 최초로 〈전(傳)김유신묘고(考)〉(1968년)를 발표하여, 세간에 김유신의 묘라고 알려진 바와는 달리 이 무덤은 사실 신라 신무왕(神武王)의 무덤이며, 태종무열왕릉 옆의 전(傳)김인문묘(속칭 각간묘角干墓)가 진정한 김유신의 무덤이라고 주장하였지만 지금까지 일반적으로 김유신묘라고 인정한다.

묘지 입구의 안내 표시

묘지 입구의 신도비각

묘지 입구

묘지 올라 가는 길

김유신장군묘

흥무왕릉비

태대각간김유신묘비

십이지신상 중 말과 쥐

옛날의 기록에는 이 묘역을 관리하는 금산재가 있었다고 하였는데 사라져서 새로 금산재를 지어 이 묘역을 관리한다고 하였으나 금산재는 문을 굳게 닫아 놓아 안으로 들어가 볼 수가 없었다.

금산재의 여러 모습

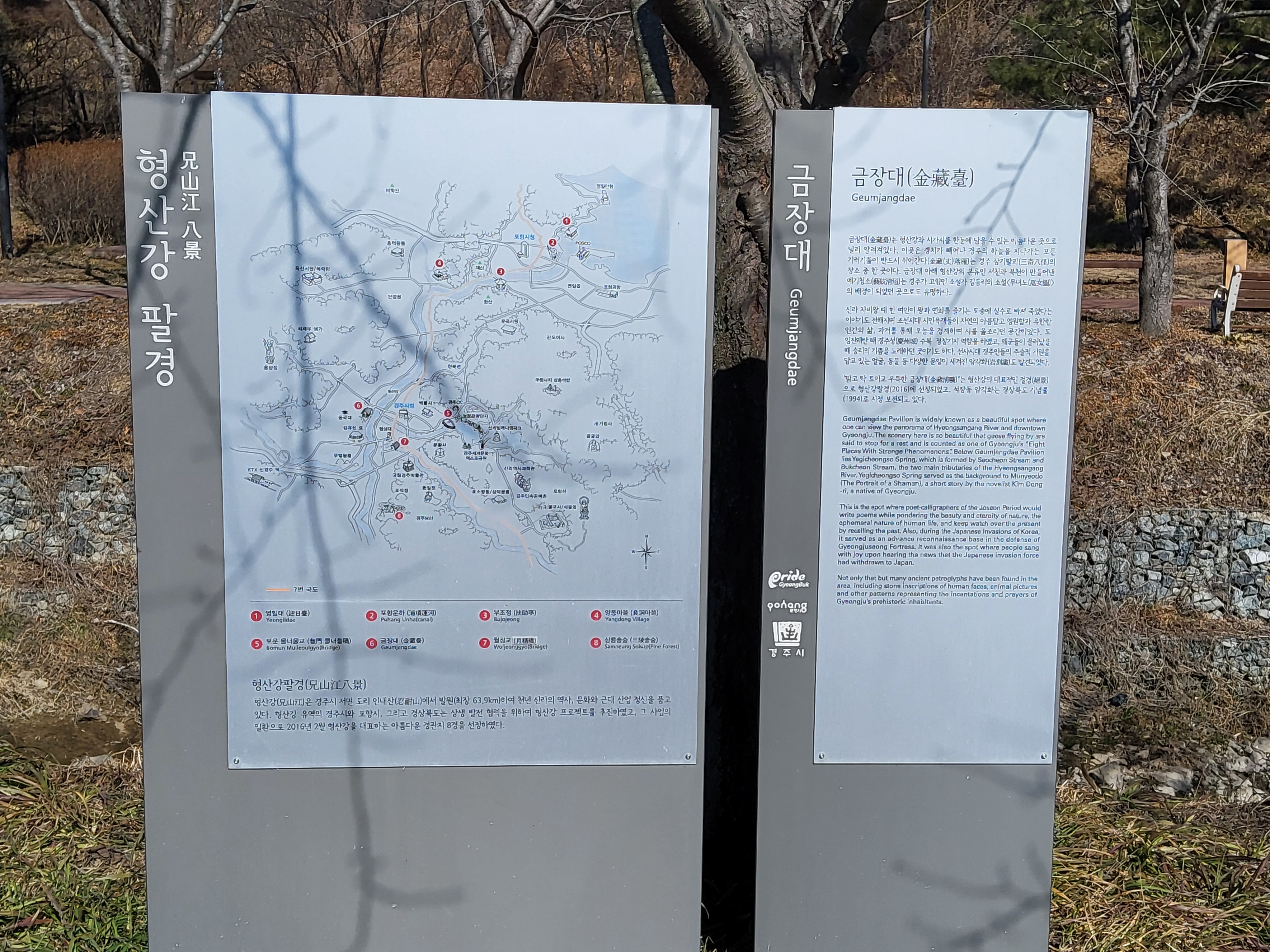

김유신장군묘역을 벗어나 형산강을 따라 걸어 금장대를 찾아갔다. 영하의 날씨에 강바람이 세차게 불어 얼굴을 때려 걷기가 편하지 않았으나 버스도 다니지 않기에 무작정 걸으며 겨울 형산강의 풍경을 즐겼다. 강의 둔치에는 요즈음 성행하고 있는 파크 골프장이 잘 조성되어 있었다.

형산강(兄山江)은 동해로 흐르는 강 중 가장 긴 강으로, 현재까지 발원지가 어디인지의 논란이 많으나 환경부에서 발간한 한국하천일람에서 공인한 형산강의 최장 발원지는 '경주시 서면 도리, 인내산'이다. 평야는 형산강평야(兄山江平野)라고 부르며, 현재는 동해선과 국도 제7호선이 강을 따라 위치하고 있어 교통은 편리하다. 신라 시대에는 수도를 관통하는 가장 중요한 하천 중의 하나였다. 강 주변에는 신라 때의 고분군이나 유적들이 많아, 경주국립공원으로 지정되어 관리되고 있다.

형산이라는 이름은 경주시와 포항시의 접경에서 제산(弟山)과 마주하고 있는 형산(兄山)에서 유래됐다. 옛날 포항과 경주 사이에 형제산이 있었다. 형제산은 형산과 제산으로 갈라지고, 그 사이로 강이 흐르게 되었는데, 그 강을 ‘형산강’이라고 하였다는 민간에 전하는 설이 있다.

장군교의 모습

형산강의 여러 모습

금장대 가는 길의 김동리의 '무녀도' 소개 글

경주에는 세 가지 진귀한 보물과 여덟 가지 기이한 현상을 뜻하는 ‘삼기팔괴’에 대한 이야기가 전한다. 이 중 금장대는 금장낙안(金丈落雁)이라고 하여 경주의 서천과 북천이 만나는 곳에 위치한 금장대에서 바라본 아름다운 풍경 때문에 기러기도 쉬어간다는 이야기로 알려졌다.그만큼 금장대는 빼어난 경치와 조망을 자랑한다.

2010년 이 이야기의 위치로 유력한 곳을 발굴 조사한 결과 건물터와 다량의 기와, 공양석상, 철판 등의 유물이 나왔고 이후 2012년 복원을 완료하여 대중에 공개하였다. 발굴된 유물로는 언제 지어졌는지를 정확히 가늠할 수 없지만 대략 8~9세기 경에 지어진 건물로 예상하고 있다.

금장대는 김동리의 소설 '무녀도'의 무대가 된곳으로 위에서 보는 것과 같이 '무녀도' 입간판이 서 있다.

금장대와 금장대에서 보는 풍경

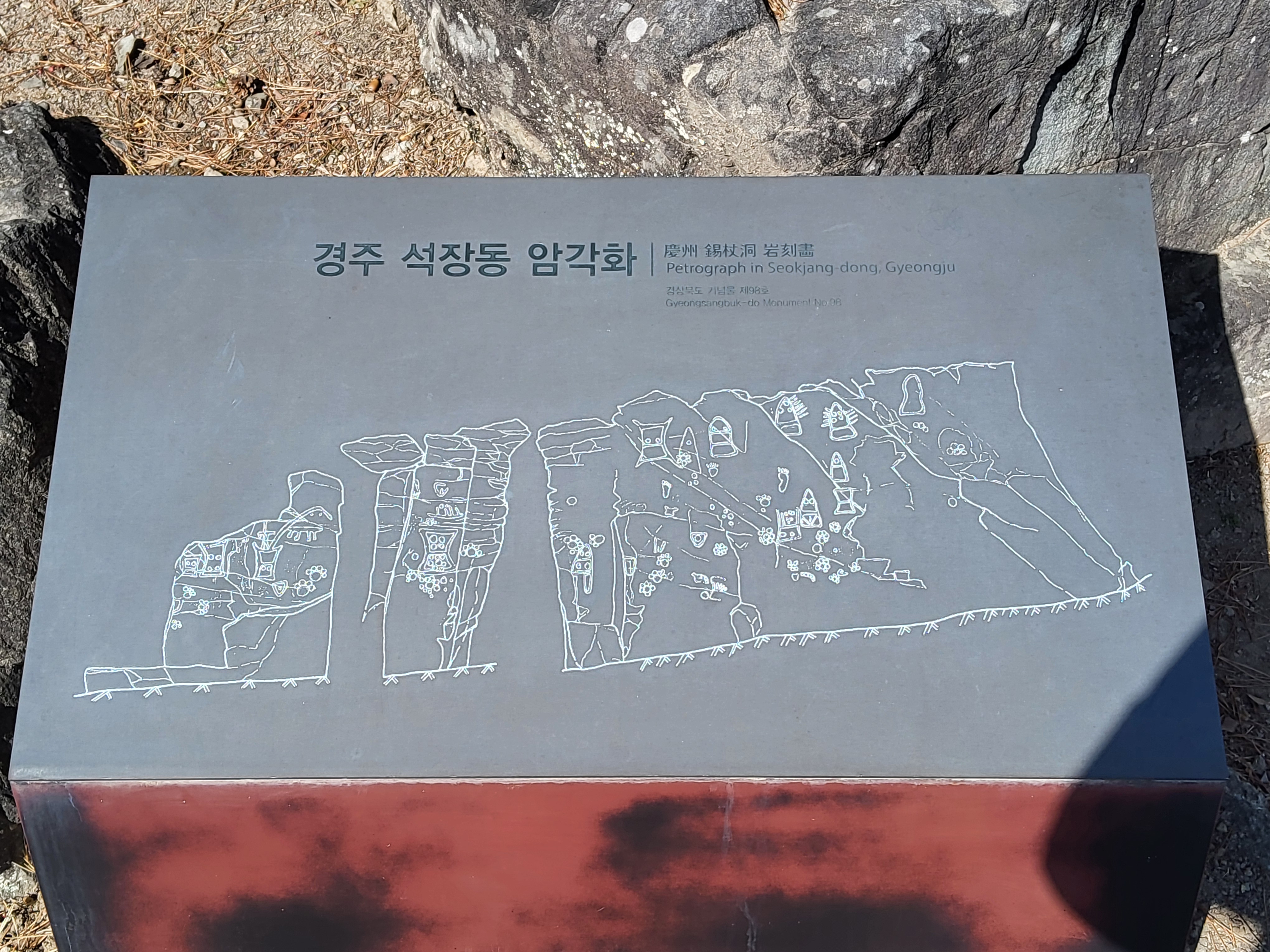

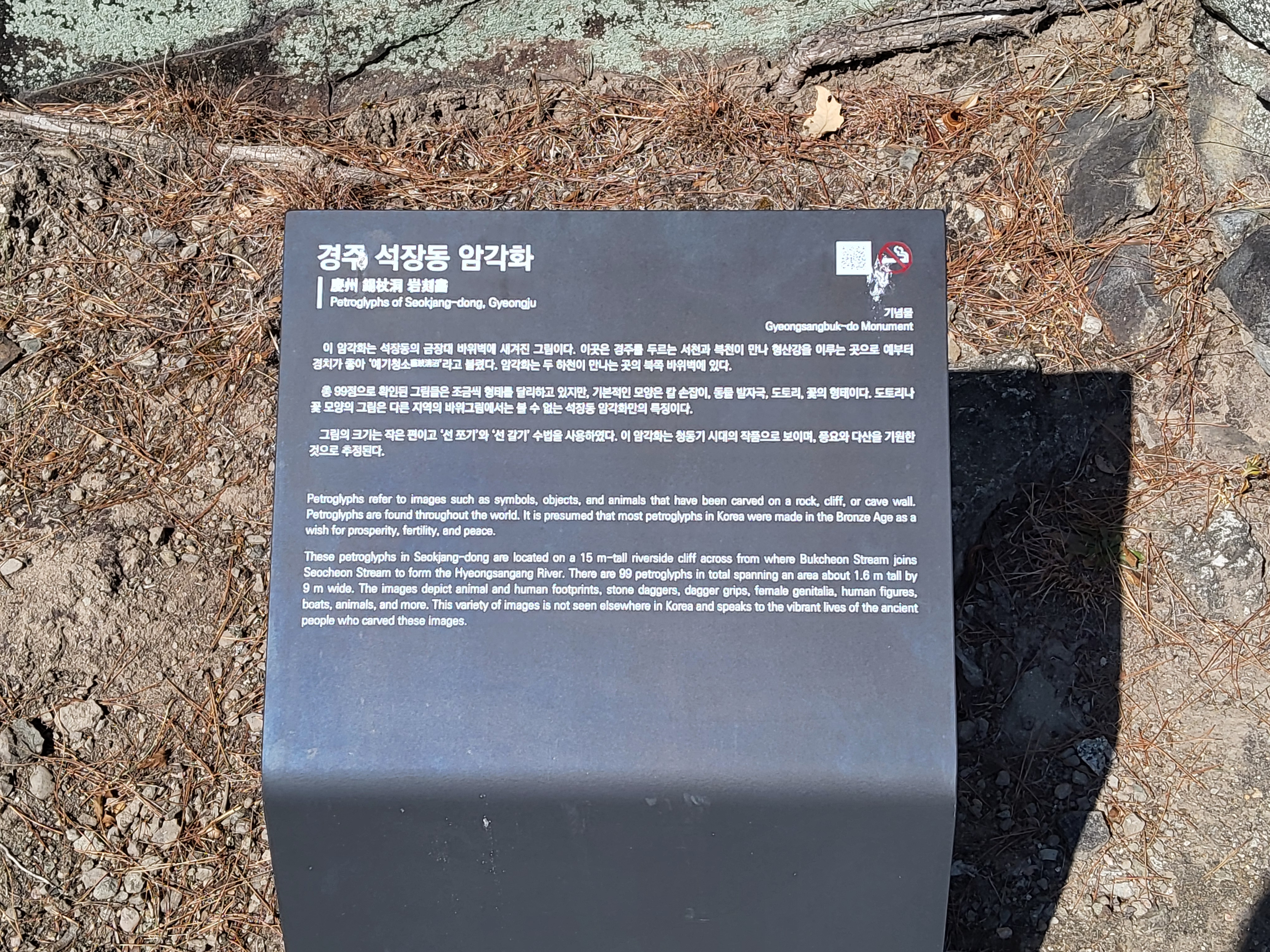

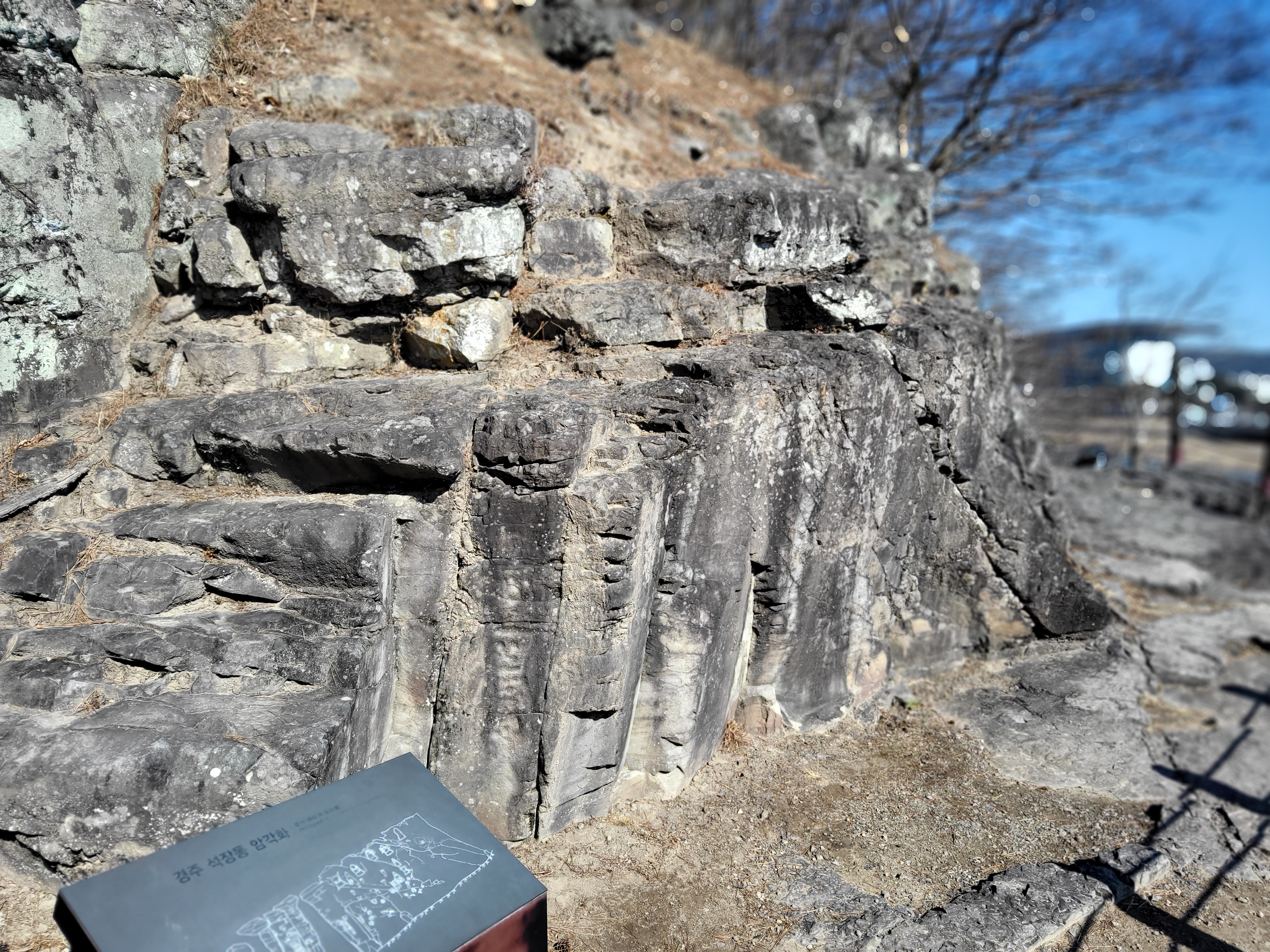

금장대 바로 밑에는 우리가 잘 알지 못하지만 고고학적으로는 중요한 '석장동 암각화'가 있다. 지금은 거의 다 마모되어 쉽게 식별하기는 어렵지만, 전문가ㄷ들의 연구에 의하면 경주석장동암각화(慶州錫杖洞岩刻畵)는 초기철기시대에 속하는 바위그림 유적으로 금장대(金丈臺) 수직 암면 8부 능선쯤에 서천을 향하여 만들어져 있다. 이 바위그림은 1994년 동국대 경주캠퍼스 고고미술사학과 학술조사팀이 발견하였다. 이곳에서는 가로, 세로가 9.0×1.7m 크기의 남변 긴 바위면에 검파형(劍把形) 바위그림 8점을 비롯하여 돌검(石劍), 돌화살촉(石鏃), 돌창(石槍)의 요소를 갖춘 그림 11점, 사람 발자국 4점, 여자 성기 3점, 배(舟) 1점, 그 외 동물상과 동물 발자국, 기타 해석이 곤란한 기하학문 바위그림이 있다. 이와 비슷한 유적으로는 영일 칠포리 유적이 있으며, 사람 발자국 그림은 안동 수곡리(水谷里) 한들 마을의 신선바위에도 1점 있다.

이 암각화가 더 이상 마모되지 않게 보존을 하였으면 좋지 않을까? 하는 생각이 들었다.

경주 삭장동 암각화

금장대 습지공원

금장대를 나와 무열왕릉을 찾아가는 길은 너무 멀었다. 대중교통을 이용활 수도 없기에 지도를 보니 약 한 시간을 걸으면 갈 수잇는 거리라 걸어가기로 하였다. 우리나라를 전부 걸어다니고 있는 나이기에 걷는 것은 크게 무리가 되지 않기 때문이다. 약 한 시간을 걸어 서악지구에 도착하니 멀리 산등성이에 고분들이 보인다.

멀리 보이는 고분군

서악지구 안내판

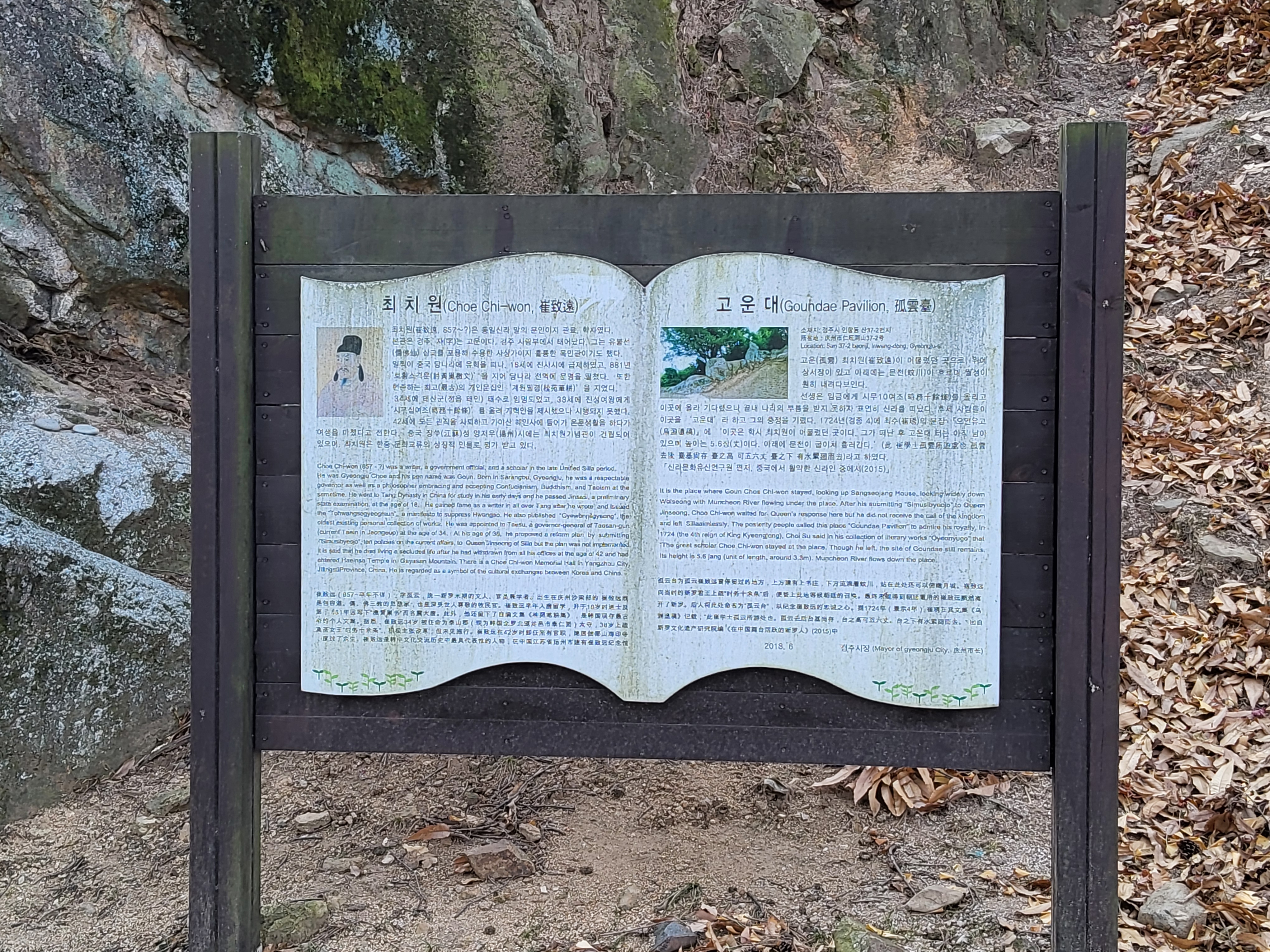

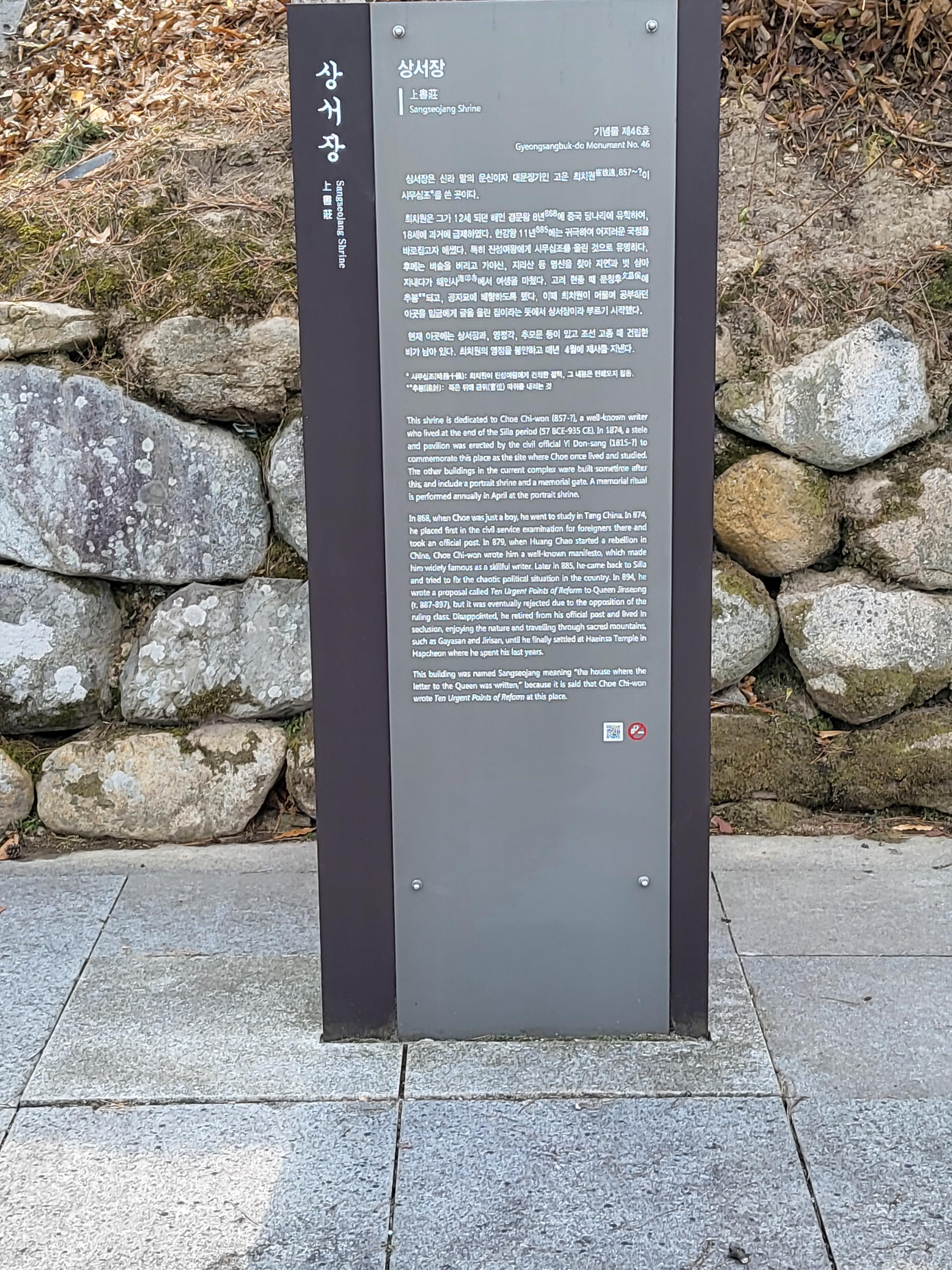

서악지구에 도착하여 길을 따라 먼저 서악서원으로 갔다. 서악서원(西岳書院)은 경주시 서악동에 있는 서원으로 조선 명종(明宗) 16년(1561년) 당시의 경주부윤(慶州府尹) 이정(李楨)이 김유신(金庾信)을 기리기 위해 선도산 아래에 처음 세웠다. 이정은 이퇴계의 의견을 따라 선도산 아래에 서악정사를 세워 김유신의 제사 및 교육을 위한 장소로 삼게 되었다. 이것이 서악정사(西岳精舍)이다. 이후 경주 유생들에 의해 홍유후 설총(薛聰)과 문창후 최치원(崔致遠)의 위패(位牌)도 합사하자는 건의가 들어오자, 이정은 다시 이퇴계와 의논하여 두 사람도 함께 모시게 되었고, 이퇴계가 '서악정사'라는 친필 현판을 써주었다고 한다.

인조 1년(1623년) 경주의 유학자였던 진사(進士) 최동언(崔東彥) 등이 부윤 여우길(呂祐吉)을 통해 조정에 사액(賜額)을 청하였고, 조정에서는 서악서원이라는 이름을 내렸다.

흥선 대원군의 서원 철폐령에도 폐쇄되지 않고 살아남은 47개 서원 중 하나로 경주에서 옥산서원(玉山書院)과 함께 단 두 곳만이 존속했을 만큼 유서 깊은 서원이다.

서악서원의 여러 모습

서악서원 앞의 선도산 유적안내도

서악서원을 나와 무열왕릉으로 갔다. 경주시 서악동 구릉의 동사면에 종렬한 5기의 대형 원분 가운데 가장 아래쪽에 위치한 무열왕릉(武烈王陵)은 1963년 1월 21일 사적으로 지정되었다. 신라 최초의 진골 출신인 무열왕릉의 외형은 원형봉토분(圓形封土墳)으로 밑지름 36.3 m, 높이 8.7m이다. 밑둘레를 따라 비교적 큰 자연석을 사용하여 무덤의 보호석으로 드문드문 놓았으며, 능 앞에는 혼유석(魂遊石)이 있다. 경내의 비각에는 국보 제25호로 지정된 태종무열왕릉비의 귀부와 이수만이 남아있는데, 이수에 '태종무열대왕지비'(太宗武烈大王之碑)라 새겨져 있어 흥덕왕릉과 함께 신라 왕릉 가운데 매장된 왕이 명확한 유이한 능이다. 발굴조사는 하지 않았으나, 형태는 굴식돌방무덤(횡혈식 석실분)으로 추정되고 있다. 통일신라시대의 다른 무덤에 비해 봉분장식이 소박한 편이다.

무열왕릉 입구에 있는 무열왕과 문명왕후의 이야기 판

무열왕릉 입구

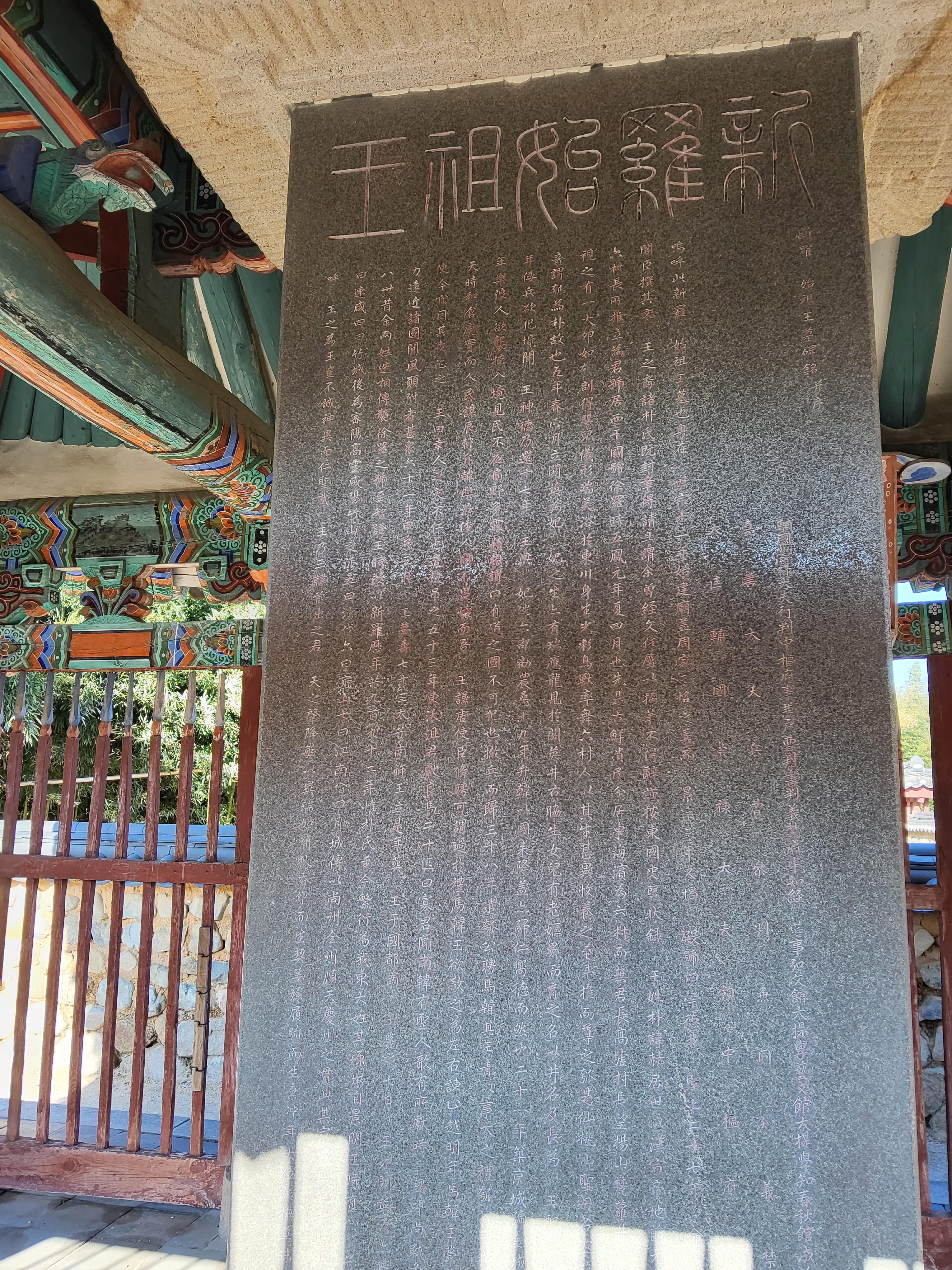

무열왕릉을 들어서면 오른쪽으로 바로 보이는 전각이 태종무열왕릉비(太宗武烈王陵碑)가 있는 전각이다. 무열왕릉에 있는 신라 중기(7세기)에 건립된 신라 태종무열왕의 능비(陵碑)로 1962년 12월 20일 대한민국의 국보 제25호로 지정되었다.

귀부(龜趺)의 길이 약 3.33미터, 폭 2.54미터, 이수(螭首)의 높이 약 1.1미터이다. 비신(碑身)은 현재 없고 귀부와 이수만이 남아 있는데 화강석으로 되었으며, 귀부는 장방형의 기석(基石) 위에 얹혀 있다. 이수는 6룡(龍)이 서로 능을 향해 구부리고 있는 모습으로 윤곽을 이루는데, 웅장한 구 자세는 당시 석조 예술의 뛰어난 솜씨를 잘 보여준다. <대동금석서(大東金石書)>에 의하면 이 비는 무열왕이 승하한 661년에 건립되었으며, 이수 중앙에는 김인문(金仁問)의 글씨로 전하는 ‘태종무열대왕지비(太宗武烈大王之碑)’라는 글이 전서(篆書)로 양각되어 있으나 정확한 자료는 남아 있지 않다.

태종무열왕릉비

태종무열왕릉

무열왕른 바로 뒤에 서악동 고분군이 있다. 서악동 고분군(西岳洞 古墳群)은 경주시 서악동 무열왕릉 바로 뒷편의 구릉에 분포하는 4개의 대형 무덤을 가리키며, 1964년 8월 29일 사적으로 지정되었다. 이 고분들은 경주분지의 대형 고분과 비슷한 형태로 둥글게 흙을 쌓아 올린 원형봉토 고분이다. 아직 발굴조사가 이루어지지 않아 내부구조를 알 수는 없으나, 봉분이 거대한 점, 자연돌을 이용해 둘레돌을 두른 점 및 무열왕릉보다 높은 곳에 있는 점, 고분들이 일렬을 이루며 능선의 상위에서 하위로 조영되었을 가능성과 일렬을 이룬다는 것은 직계의 가계를 의미하고 있을 가능성 등을 고려하면 학계 일부에서 왕릉으로 추측하나 아직 증거는 불충분한 상태라 하겠다.

무덤의 주인에 대해 첫 번째 무덤은 경주 법흥왕릉, 두 번째 무덤은 경주 진흥왕릉, 세 번째 무덤은 경주 진지왕릉, 네 번째 무덤은 문흥대왕릉 등으로 추정하기도 한다.

또 이 고분들의 북서에 있는 선도산성 안 곳곳에서도 고분들이 조사되었고, 동편의 왕릉들을 감싸고 길게 뻗는 능선들과 남편의 대구-경주간 국도가 통과하는 소태고개의 좌우 능선들에도 많은 고분들이 분포하고 있다.

서악동 고분군

서악동 고분군에서 내려보는 무열왕릉

무열왕릉의 앞 길을 건너면 무열왕의 직계 자손인 김인문(金仁問)의 묘와 김양(金陽)의 묘가 자리잡고 있다,

김인문의 묘 앞에는 서악동 귀부라고 일컫는 비석이 있다. 전(傳)김인문묘 옆에 위치한 귀부는 1931년 12월 경주 서악서원(西嶽書院) 누문 근처 땅속에서 발견되었다. 발견될 당시 비석은 두 조각으로 쪼개진 채 상당히 풍화되어 있었다. 현재의 두께는 18 cm, 폭 1m, 높이는 75 cm 정도이며 원래 서있었을 당시의 크기는 대략 폭 4자 이상, 높이는 6자 정도 되었을 것이라고 추정한다. 비석의 보존상태는 완벽하지 않아 겨우 원형의 3분의 1 정도 남은 비면이지만 400자 이상의 글자가 있다. 글자 중엔 누군가에 의해 고의로 글자를 쪼아서 훼손시킨 흔적도 있다.

묘비의 절반 이상은 결손되고 마멸이 심해 글자를 알아보기 힘들다. 다만, 비면에 남아 있는 글귀로 미루어보아 김인문묘비로 추정된다.

서악동 귀부

귀부를 지나면 김인문의 묘가 나타난다. 김인문묘(金仁問墓)는 신라 문무대왕의 친동생 김인문의 묘는 1982년 8월 4일 경상북도의 기념물 제32호로 지정되었다.

어려서부터 학문을 좋아하여 책을 많이 읽었고 특히 글씨를 잘써 태종 무열왕의 비문을 썼고 활쏘기와 말타기에도 능하였다. 또한 넓은 식견과 훌륭한 재주와 솜씨로 많은 사람들로부터 존경을 받았다. 외교술에 능하여 백제와 고구려를 멸망시킬 때 당나라에게 신라 측 협조사항을 받아내는데 큰 공을 세워 신라의 삼국통일에 큰 역할을 하였다. 당나라에서 관직을 지내다가 효소왕 3년(694)에 죽었다. 당 고종은 그의 시신을 호송하여 신라로 보냈으며 효소왕은 그에게 태대각간(太大角干)의 벼슬을 내렸고 서악에서 장례를 치르게 했다. 특별한 시설이 없이 높이 6.5m의 흙으로 높이 쌓아 올린 원형봉토분이다.

김인문의 묘

김인문의 묘 바로 뒤에 다소 작은 묘는 김양의 묘다. 김양은 신라 45대 신무왕 때의 공신이며 무열왕의 9대손으로 알려져 있다. 봉분은 별다른 특징이 없는 흙무덤이다.

김인문과 김양의 묘

멀리 보이는 고분들

이곳을 벗어나 효현동 삼층석탑과 서악동 마애여래삼존입상을 찾아가려고 했으나 도무지 찾을 수가 없었다. 무열왕릉 입구에 표시가 한번 있고 주변을 돌아다녀도 다른 이정표가 없어 찾을 수가 없었다. 시간도 많이 지났기에 이것도 내가 볼 정도를 벗어난 것으로 생각하고 다음을 기약하고 그냥 집으로 향한다.

오늘의 탐방에서 가장 기억에 남는 것은 아름다운 풍경을 보여주는 금장대다. 경주를 찾는 사람은 꼭 이 금장대를 보기를 바란다.

'鶴이 날아 갔던 곳들 > 발따라 길따라' 카테고리의 다른 글

| 경주6 - 남산지역, 서남산 일대 (3) | 2025.01.25 |

|---|---|

| 경주5 - 남산지역, 동남산 일대 (1) | 2025.01.22 |

| 경주4 - 낭산 일대와 분황사, 황룡사 (0) | 2025.01.16 |

| 경주3 - 계림과 교촌마을 오릉 일대 (2) | 2025.01.09 |

| 경주2 - 월성일대와 박물관 (1) | 2025.01.07 |